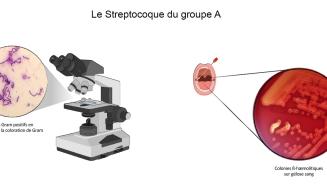

Recherche pédiatrique : L’Institut Plotkin (ULB ) et l’HUDERF au cœur de la lutte mondiale contre le Streptocoque de groupe A

Aucun vaccin sûr et efficace n’a encore été développé, mais depuis 2018 l’OMS a fait de la recherche vaccinale contre le Streptocoque A une priorité

L’Institut européen Plotkin de vaccinologie (epiv.eu) rassemble des équipes de recherche en immunologie et en microbiologie pour lutter contre les maladies infectieuses en Belgique et dans le monde. C’est dans ce cadre que la Dr Gabrielle de Crombrugghe, pédiatre à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) et aspirante FNRS, mène un travail scientifique d’envergure sur le Streptocoque du groupe A, une bactérie responsable de plus d’un demi-million de décès chaque année.

Son projet repose sur une approche intégrée :

• un an de recherche clinique en Gambie, au sein du Medical Research Council, pour étudier la transmission, la diversité des souches et les réponses immunitaires ;

• l’analyse des échantillons à l’Institut Plotkin, où elle approfondit les aspects microbiologiques et immunologiques de l’infection en s’appuyant sur l’expertise des équipes des professeurs Anne Botteaux, Pierre Smeesters et Arnaud Marchant.

Des travaux reconnus au niveau international

En 2024–2025, les recherches du Dr Gabrielle de Crombrugghe ont donné lieu à plusieurs publications dans les revues scientifiques majeures :

The Lancet Microbe The Lancet Microbe 2 The Lancet Microbe 3 Nature Medicine Journal of Infectious Diseases Clinical Microbiology and Infection

Ces études fournissent des données essentielles pour guider le développement d’un vaccin mondial contre le Streptocoque du groupe A, aujourd’hui identifié comme une priorité par l’Organisation mondiale de la Santé.

Interview – Dr Gabrielle de Crombrugghe, pédiatre et chercheuse à l’Institut Plotkin

Vos travaux ont été publiés dans The Lancet Microbe, Nature Medicine ou encore le Journal of Infectious Diseases. Quelles sont les découvertes les plus marquantes de ces recherches ?

Nos travaux ont mis en lumière le manque de données épidémiologiques provenant des pays à revenus faibles ou intermédiaires, en particulier des régions d’Afrique subsaharienne où la mortalité liée au Strepto A est la plus élevée. On a donc besoin d’études observationnelles robustes pour mieux comprendre la manière dont ce pathogène se comporte dans ces régions et s’assurer qu’un futur vaccin sera efficace. L’étude SpyCATS a permis d’analyser la diversité des serotypes circulant dans cette région et a montré qu’elle est nettement supérieure à celle qu’on observe dans les pays à haut revenu. On a également pu mettre en évidence l’importance des infections cutanées, prédominantes en Gambie, ce qui est très différent de ce qu’on observe chez nous, où on retrouve principalement des angines. Les mécanismes de transmission semblent donc varier selon les populations et doivent être pris en compte dans la stratégie vaccinale. Nous avons aussi mis en lumière l’importance du portage asymptomatique dans la gorge ou sur la peau – qui ne provoque aucun symptôme chez la personne porteuse – mais qui peut entraîner une infection si la bactérie se transmet à quelqu’un d’autre. Notre étude, qui a la particularité de couvrir un large spectre d'âges allant des nouveau-nés aux grands-parents, a révélé des différences cruciales entre les enfants, beaucoup plus à risque d'infection, et les adultes. L'analyse des réponses immunitaires naturelles à différents âges offre de l'espoir quant à certains candidats vaccinaux actuellement à l'étude.

Vous travaillez à terme à la mise au point d’un vaccin contre le Streptocoque du groupe A. Quelles sont aujourd’hui les principales pistes ou espoirs dans ce domaine ?

Malgré un siècle de recherche, aucun vaccin sûr et efficace n'a encore été développé. La grande diversité de souches – plus de 200 sérotypes circulants – constitue un obstacle majeur. Cependant, depuis 2018, l'OMS a fait de la recherche vaccinale contre le Strepto A une priorité et espère aboutir à un vaccin à l’horizon 2035. Des équipes internationales collaborent au développement de candidats vaccinaux, en explorant différentes protéines comme cibles vaccinales et en cherchant à mieux comprendre les mécanismes immunitaires protecteurs. Une étude australienne où ils ont inoculé volontairement du Strepto A dans la gorge de volontaires sains pour étudier leur réponse immunitaire, ainsi que des études observationnelles comme SpyCATS, permettent de mieux comprendre les mécanismes immunitaires qui protègent contre les infections. Ces données sont précieuses pour orienter la recherche vaccinale et accélérer le développement d’un vaccin sûr et efficace.

Vos travaux ont été publiés dans The Lancet Microbe, Nature Medicine ou encore le Journal of Infectious Diseases. Quelles sont les découvertes les plus marquantes de ces recherches ?

Nos travaux ont mis en lumière le manque de données épidémiologiques provenant des pays à revenus faibles ou intermédiaires, en particulier des régions d’Afrique subsaharienne où la mortalité liée au Strepto A est la plus élevée. On a donc besoin d’études observationnelles robustes pour mieux comprendre la manière dont ce pathogène se comporte dans ces régions et s’assurer qu’un futur vaccin sera efficace. L’étude SpyCATS a permis d’analyser la diversité des serotypes circulant dans cette région et a montré qu’elle est nettement supérieure à celle qu’on observe dans les pays à haut revenu. On a également pu mettre en évidence l’importance des infections cutanées, prédominantes en Gambie, ce qui est très différent de ce qu’on observe chez nous, où on retrouve principalement des angines. Les mécanismes de transmission semblent donc varier selon les populations et doivent être pris en compte dans la stratégie vaccinale. Nous avons aussi mis en lumière l’importance du portage asymptomatique dans la gorge ou sur la peau – qui ne provoque aucun symptôme chez la personne porteuse – mais qui peut entraîner une infection si la bactérie se transmet à quelqu’un d’autre. Notre étude, qui a la particularité de couvrir un large spectre d'âges allant des nouveau-nés aux grands-parents, a révélé des différences cruciales entre les enfants, beaucoup plus à risque d'infection, et les adultes. L'analyse des réponses immunitaires naturelles à différents âges offre de l'espoir quant à certains candidats vaccinaux actuellement à l'étude.

Vous travaillez à terme à la mise au point d’un vaccin contre le Streptocoque du groupe A. Quelles sont aujourd’hui les principales pistes ou espoirs dans ce domaine ?

Malgré un siècle de recherche, aucun vaccin sûr et efficace n'a encore été développé. La grande diversité de souches – plus de 200 sérotypes circulants – constitue un obstacle majeur. Cependant, depuis 2018, l'OMS a fait de la recherche vaccinale contre le Strepto A une priorité et espère aboutir à un vaccin à l’horizon 2035. Des équipes internationales collaborent au développement de candidats vaccinaux, en explorant différentes protéines comme cibles vaccinales et en cherchant à mieux comprendre les mécanismes immunitaires protecteurs. Une étude australienne où ils ont inoculé volontairement du Strepto A dans la gorge de volontaires sains pour étudier leur réponse immunitaire, ainsi que des études observationnelles comme SpyCATS, permettent de mieux comprendre les mécanismes immunitaires qui protègent contre les infections. Ces données sont précieuses pour orienter la recherche vaccinale et accélérer le développement d’un vaccin sûr et efficace.